| Autor*in: | Ralf Südhoff |

| Datum: | 16.10.2025 |

| Downloads: |

Paper (EN)

Paper (DE) Executive Summary (EN) Executive Summary (DE) |

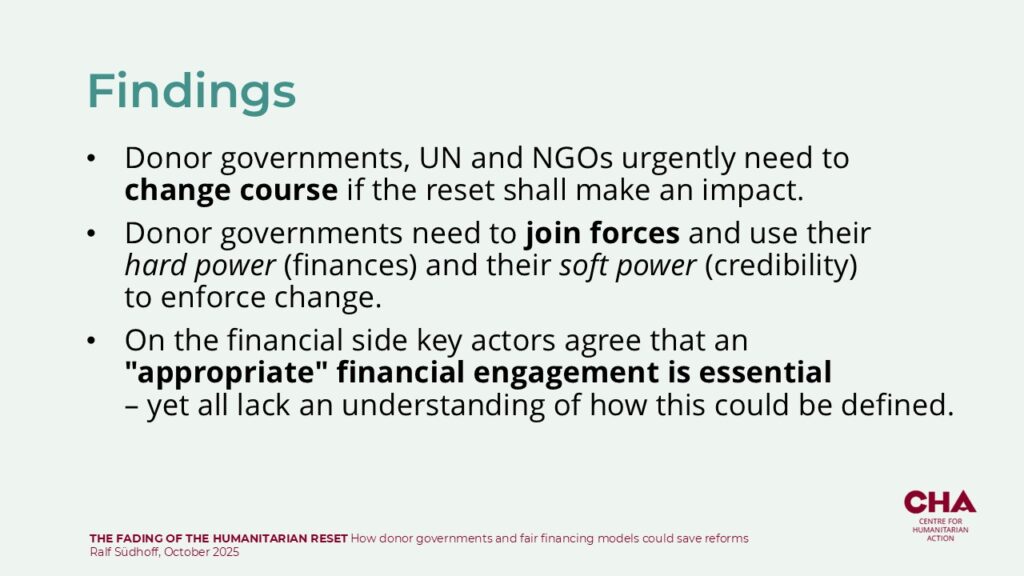

Der Sommer 2025 könnte einmal als Meilenstein gelten mit Blick auf die seit vielen Jahren anhaltenden Versuche, das humanitäre System zu reformieren. Im Lichte des offiziellen Endes von USAID am 1. Juli und damit der bis dato größten Geberinstitution der Welt sollte die Sitzung des Interagency Standing Committee (IASC) im Frühsommer die entscheidenden Weichen für den seit fast sechs Monaten diskutierten Humanitarian Reset stellen – einem Reformprozess, der nicht weniger als eine Krise von „legitimacy, morale, and funding“ zu meistern hat. Zeitgleich fassten die nach den USA bis dahin größten humanitären Geber, die Europäische Kommission und Deutschland, weitreichende Beschlüsse zu ihrem künftigen humanitären Engagement, während die an sie gerichteten Erwartungen, die humanitäre Hilfe der Zukunft entscheidend zu gestalten heute größer sind denn je.

Wo also steht die humanitäre Gemeinschaft ein gutes halbes Jahr nach dem verkündeten Stopp aller US-Hilfsgelder? Warum droht der Humanitarian Reset bereits zu scheitern? Wie können die Top-Geberregierungen dies noch verhindern, wenn sie ihre hard power, insbesondere Finanzierung, und ihre soft power in die Waagschale werfen? Und wie hängt dies mit fehlenden Zielmarken zusammen, wie sie nach fairen, transparenten Kriterien humanitäre Budgets beitragen sollten?

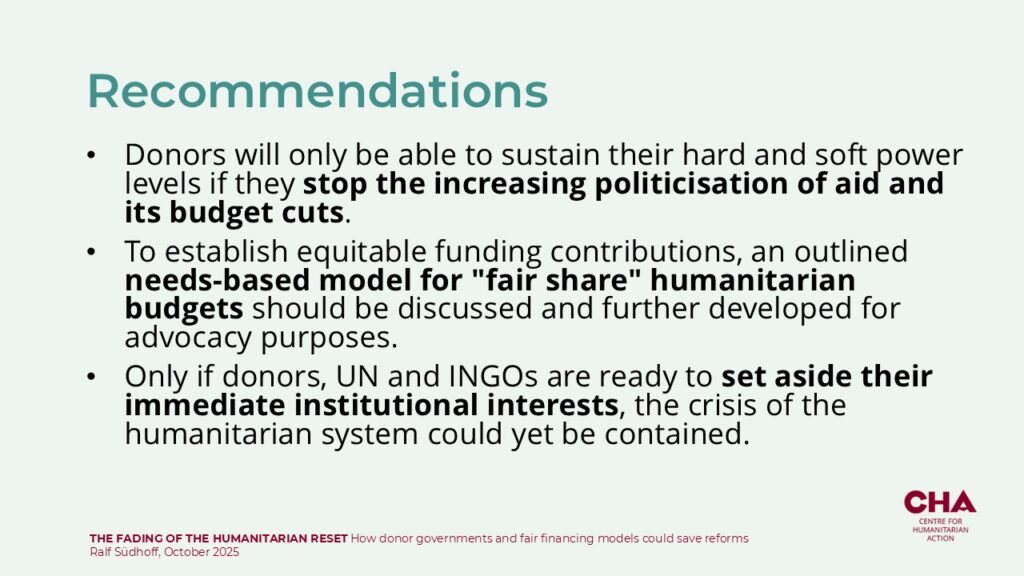

Zahlreiche Geberstaaten haben sich verpflichtet, die humanitäre Hilfe weiter angemessen oder – in den Worten der deutschen Bundesregierung – „auskömmlich“ zu finanzieren. Zugleich ist ein präzedenzloser Kürzungsprozess humanitärer Budgets nicht nur in den USA, sondern auch in Europa im Gange.

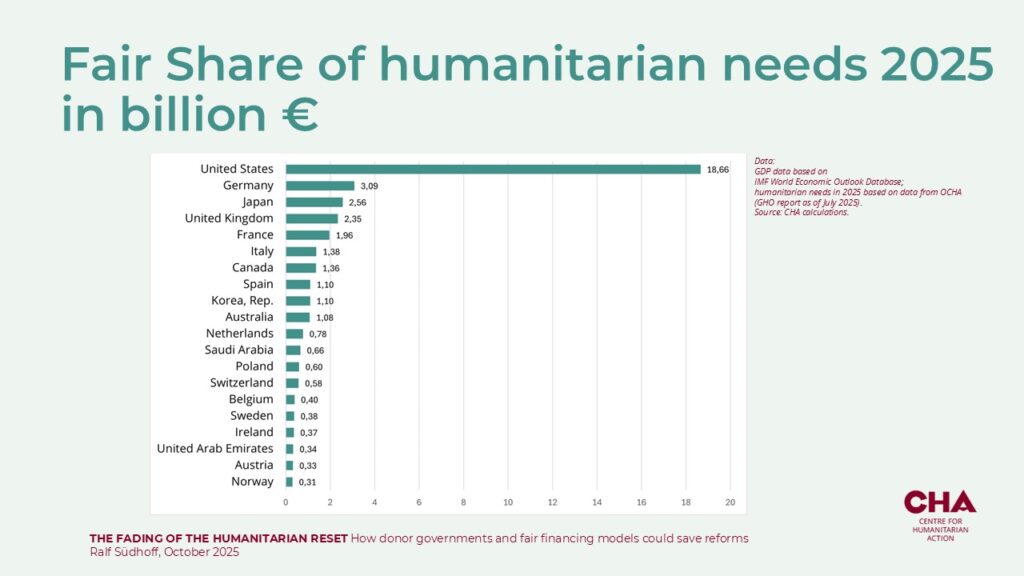

Die Frage, was ein angemessenes Budget für eine jeweilige Geberregierung darstellt und wie dies transparent zu definieren wäre, erscheint daher zentral.

Zugleich ist sie von keiner Akteursseite bisher transparent definiert worden. Anders als beispielsweise im Verteidigungs- oder Entwicklungsbereich gibt es bis heute auch international keine vereinbarten finanziellen Zielmarken oder auch nur eine substantielle Debatte hierzu. Eine Antwort erscheint in Zeiten von Contested Aid und sich stark verändernden Narrativen jedoch dringend geboten. Vereinbarungen unter gleichgesinnten Geberregierungen über kriterienbasierte Zielmarken für ihre humanitären Budgets wären ein wichtiger Baustein für einen erfolgreichen Reset Prozess wie auch die Stabilisierung globaler humanitärer Budgets.

CHA Direktor Ralf Südhoff analysiert die Reformfortschritte und -hindernisse, stellt ein Fair-Share-Modell für internationale humanitärer Budgets vor und argumentiert, warum Geber, UN und NGOs schnell den Kurs ändern müssen, damit das neue Momentum für humanitäre Reform genutzt und eine noch tiefgreifendere Krise der humanitären Hilfe verhindert werden kann.

Take Aways

(Mouseover um zu pausieren)